Géologie

Dans le secteur du SAGE et ses alentours, les terrains paléozoïques sont disposés en quatre grands domaines, allongés parallèlement à la diagonale NW-SE (direction sud-armoricaine) et dont l’extension dépasse largement le cadre du SAGE. Ces domaines sont séparés par trois failles tardi-hercyniennes majeures et postmétamorphiques :

- cisaillement sud-armoricain ;

- sillon houiller de Vendée ;

- ligne tectonique Sainte-Pazanne – Mervent).

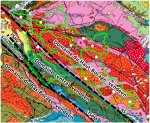

La carte ci-dessous illustre le découpage opéré par ces failles.

- Domaines géologiques du sud Loire nantais

- LTSPM : Ligne tectonique Sainte-Pazanne - Mervent ; FSHV : Faille du Sillon houiller de Vendée ; AS : Accident de Secondigny (Cisaillement sud-armoricain)

Sur le territoire du SAGE, du nord-est vers le sud-ouest, selon une direction perpendiculaire à leur allongement (NW-SE) les domaines rencontrés sont :

Le Domaine du Haut-Bocage

Essentiellement constitué du Massif leucogranitique de Mortagne-sur-Sèvre, il est intrusif dans une Unité des gneiss et migmatites, bien développée dans la région de Beaurepaire (ensemble représenté en rouge sur la carte).

Plus au sud-ouest, les schistes du Haut-Bocage prennent un développement notable. Cette Unité des schistes (ensemble représenté en rose sur la carte), métasédimentaire et épizonale, est limitée au Sud-Ouest par l’Accident de Secondigny, branche principale du Cisaillement sud-armoricain.

Le Domaine central vendéen

Délimité par le cisaillement sud-armoricain (Accident de Secondigny) et le sillon houiller de Vendée (Faille du sillon houiller), il est - sur le territoire du SAGE - constitué des unités de Montaigu et de Chantonnay.

L’Unité de Montaigu (ensemble représenté par les entités rouges et roses) est ici formée d’un orthogneiss migmatitique. Elle se termine en biseau le long du cisaillement sudarmoricain qui la limite au nord-est et constitue une partie du substratum des sous-bassins de la Maine aval et de la Grande Maine.

L’Unité de Chantonnay concerne la Maine aval, la Petite Maine et l’extrémité sud-ouest de la Grande-Maine mais s’étend bien au-delà (du Lac de Grand-Lieu au nord-ouest jusqu’aux environs de Saint-Maixent-l’Ecole au Sud-Est). Localement, elle se présente comme une grande synforme avec à l’affleurement une importante série de métagrauwackes (roches sédimentaires détritiques métamorphisées) et dont le flanc sud-ouest est tronqué par le sillon houiller de Vendée dans la région de Chauché.

Hydrogéologie

Les caractéristiques des aquifères de socle sont liées aux phénomènes de fracturation et d’altération subies par les formations encaissantes, ce qui explique leur caractère discontinu et compartimenté. En zone de socle, la productivité des forages est ainsi très variable et probabilité d’en tirer des débits d’eau notables est limitée. Néanmoins, sans être abondantes comme dans certains bassins sédimentaires, les ressources en eaux souterraines ne sont pas négligeables, comme en témoignent les nombreuses recherches engagées et les exploitations qui en ont découlé. Statistiquement, un forage sur deux peut fournir un débit de 3 à 5 m3/h.

La productivité des forages implantés en zone de socle va globalement dépendre de la conjonction de deux paramètres :

- présence d’un réservoir capacitif dans les zones superficielles altérées emmagasinant les précipitations efficaces ;

- présence d’un réseau de fractures ouvertes et connectées qui permettent de drainer ce réservoir superficiel.

Les débits exploitables sont donc très variables : de quelques dizaines de litres à l’heure à plusieurs dizaines de m3 à l’heure. La probabilité d’obtenir un bon débit par sondage est améliorée par la réalisation d’études hydrogéologiques couplées à des techniques de photogéologie et de géophysique. Dans certains cas, l’utilisation de la méthode de fracturation hydraulique dans un forage recoupant des formations fissurées a permis d’augmenter le débit en mettant l’ouvrage en relation avec le réseau de fissures non colmatées, situé a proximité (les forages des stades communaux de Bazoges-en-Paillers et de Beaurepaire, situés au voisinage des accidents majeurs de Secondigny et des Epesses, ont ainsi obtenu des débits exploitables plus importants).

Sur le plan qualitatif, les eaux souterraines de socle ont la caractéristique principale d’être riches en fer et manganèse avec des teneurs dépassant souvent les normes de portabilité (respectivement 0,2 mg/l et 0,05 mg/l). L’utilisation de ces eaux pose aux exploitants des problèmes de colmatage des forages et/ou de dépôts incrustants dans les réseaux de distribution, et il est impératif d’apporter un soin particulier à l’équipement du forage et de veiller à entretenir régulièrement celui-ci sans le surexploiter. Dans les formations de socle, il convient de noter un fréquent processus de dénitrification : en présence de sulfures (le plus souvent de pyrite) et en milieu anaérobie, des bactéries utilisent l’oxygène des nitrates pour oxyder ces sulfures ; il en résulte une diminution notable des nitrates, et l’apparition de fer et de sulfates. En règle générale, les eaux sont peu minéralisées (conductivité inférieure à 500 μs/cm), douces, légèrement acides et agressives.

Les ressources en eaux souterraines sont essentiellement utilisées pour les besoins domestiques. Par ailleurs, quelques entreprises agroalimentaires exploitent l’eau par forage (Montaigu, Chavagnes-en-Paillers). De même, il est fréquent que des forages soient utilisés en complément de retenues collinaires pour l’irrigation saisonnière.