Définitions

Les formations géologiques qui composent le sol ont, lorsqu’elles sont assez perméables et poreuses, la capacité de permettre les écoulements verticaux et transversaux de l’eau et de l’emmagasiner. Elles constituent alors des aquifères dans lesquels le comportement des eaux souterraines est très variable selon les caractéristiques physiques et structurales des terrains.

Les nappes d’eau souterraine ne sont ni des lacs ni des rivières souterraines ; il s’agit d’eau contenue dans les pores ou les fissures des roches saturées par les eaux de pluie qui se sont infiltrées.

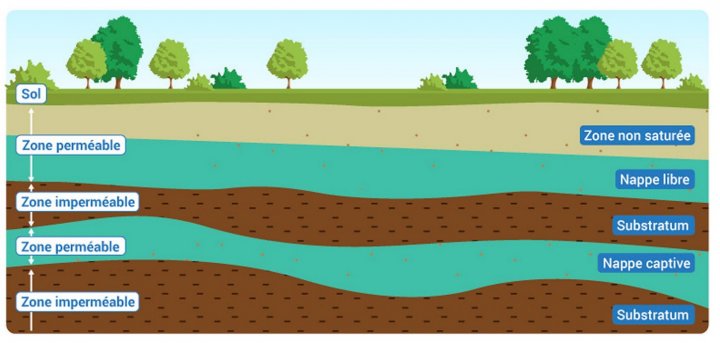

Dans la zone non saturée de l’aquifère, partie supérieure des terrains dans lesquels les interstices contiennent aussi de l’air, l’eau n’est présente que sous forme d’humidité. Dans la zone saturée de l’aquifère, l’eau occupe la totalité des vides disponibles (fissures, pores des sédiments ou des roches).

Une nappe est donc l’ensemble des eaux comprises dans la zone saturée d’un aquifère.

Elle est limitée vers le bas par un niveau imperméable, appelé substratum. Vers le haut, la surface entre la zone non saturée et la zone non saturée caractérise la surface de la nappe, aussi appelée le toit de la nappe. Le niveau de la nappe (niveau piézométrique ) correspond à l’altitude de la surface de la nappe.

Ce niveau piézométrique varie de manière naturelle au cours de l’année (c’est ce que l’on appelle le battement de la nappe), en fonction de la recharge de la nappe par les pluies : en général, les niveaux les plus hauts (hautes eaux) sont atteints au printemps et les niveaux les plus bas en fin d’été (basses eaux).

Les aquifères présentent des particularités liées à la nature géologique et à la géométrie des formations rocheuses qui les constituent, mais aussi à leur caractère libre ou captif et aux autres milieux aquatiques avec lesquels ils échangent.

Les grands types de nappes

On distingue trois grandes familles d’aquifères :

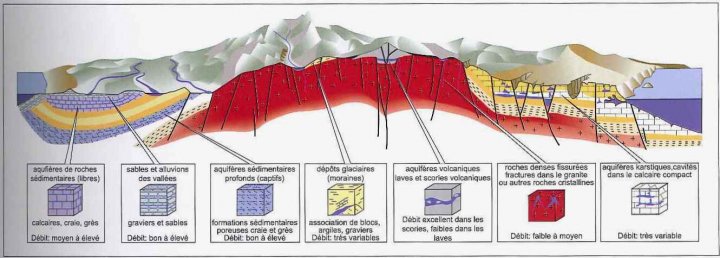

- Les aquifères de roches sédimentaires sont composés de calcaires, sables, grès, craie. Ils caractérisent les dépôts en couches dans les grands bassins actuels : bassins parisien, aquitain… ou ceux morcelés, voire déformés dans les chaines de montagne (Alpes, Pyrénées…) ;

- Les aquifères alluviaux sont constitués de grands épandages de sables, limons et graviers des fleuves et des rivières dans leurs vallées. Vulnérables, ces nappes en relation avec les eaux de surface servent souvent de relais aux grandes nappes libres qui s’écoulent naturellement vers les points bas que sont les vallées. Ces nappes fournissent 60 % des eaux souterraines captées en France grâce à leur facilité d’accès et leur bon débit.

- Les aquifères de roches cristallines (granite, gneiss,…) et volcaniques (laves, cendres) stockent l’eau dans les fissures et les zones altérées (arènes). Ces aquifères aussi appelés « aquifères de socle » abritent de petites nappes et sont prédominants en Bretagne, dans l’ouest des Pays de la Loire (Mayenne, Loire-Atlantique, Ouest du Maine-et-Loire, Vendée) mais aussi dans les Alpes, le Massif central, les Pyrénées. Les nappes de socle constituent un type de réservoir aquifère aux capacités modestes mais appréciables localement pour les petites collectivités et les agriculteurs.

Cela étant dit, il n’existe pas de classification précise et unique des différents types d’aquifères, et l’illustration suivante présente des contextes aquifères variés (cliquez sur l’image ci-dessous pour la voir en plus grand) :

- principaux types d aquiferes be0f3

Nappes libres et nappes captives

On distingue les nappes libres et les nappes captives :

- Une nappe libre communique avec la surface.

Les nappes libres sont alimentées par l’infiltration des pluies. - Une nappe captive est confinée entre deux couches géologiques peu perméables.

L’eau se retrouve sous pression et peut jaillir dans des forages dits artésiens. Les nappes captives sont souvent profondes. Elles sont alimentées au droit de leur zone affleurante ou par infiltration très lente à travers les couches peu perméables sus-jacentes.

- Empilement de nappes (libre et captive)

- © Eaufrance

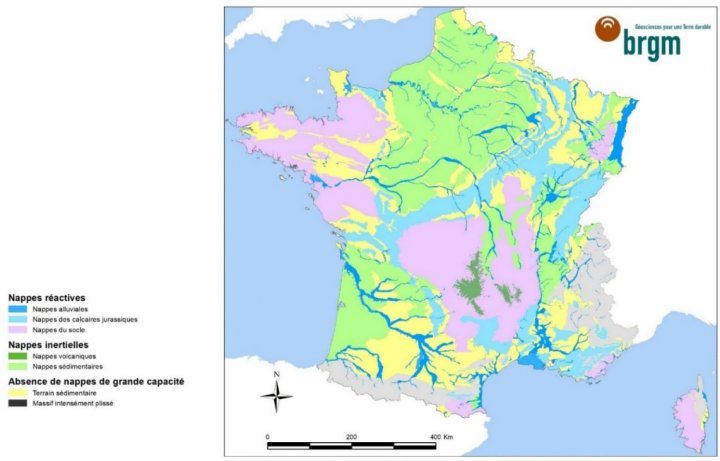

Nappes inertielles et nappes réactives

Selon les types d’aquifères, la réactivité de la nappe n’est pas la même. Elle varie selon leur porosité (pourcentage de vides dans la roche) et leur perméabilité (capacité à laisser circuler l’eau, liée à la connexion plus ou moins importante entre ces vides).

Lorsqu’un aquifère est poreux, perméable et vaste, l’eau se diffuse dans le réservoir en s’écoulant dans les interstices de la roche meuble (sables, graviers) ou consolidée (grès, craie).

Lorsqu’un aquifère est fissuré, l’eau est contenue et circule dans les failles ou les fissures de la roche (roches cristallines - granites, schistes -, roches volcaniques, calcaires non karstifiés).

Lorsqu’un aquifère est karstique, les eaux ont dissout les fissures, créé et organisé des boyaux (karsts des calcaires du Crétacé et du Jurassique).

Plus les vides sont importants, grands et reliés entre eux, plus la nappe s’écoulera vite. Ainsi, un même volume d’eau peut parcourir une même distance :

• en quelques années en milieu poreux,

• en quelques mois en milieu fissuré,

• et en quelques jours, voire quelques heures, en milieu karstique.

On parle alors de nappes :

- réactives (dans des aquifères constitués d’alluvions, calcaires karstiques, granites altérés). Elles se distinguent par des réactions rapides : elles peuvent se recharger lors de fortes pluies estivales, mais ont également une sensibilité importante à la sécheresse. Leur état de remplissage peut donc varier très rapidement au cours d’une même saison.

- inertielles (dans des aquifères constitués de sables, craie, calcaire non karstique, grès). Leurs réactions sont lentes. Leur cyclicité peut être pluriannuelle, c’est-à-dire qu’elles nécessitent une longue période pour se recharger ou se vidanger.

- Carte de France des nappes réactives et inertielles

- ©BRGM