1. L’eau souterraine est alimentée par la pluie

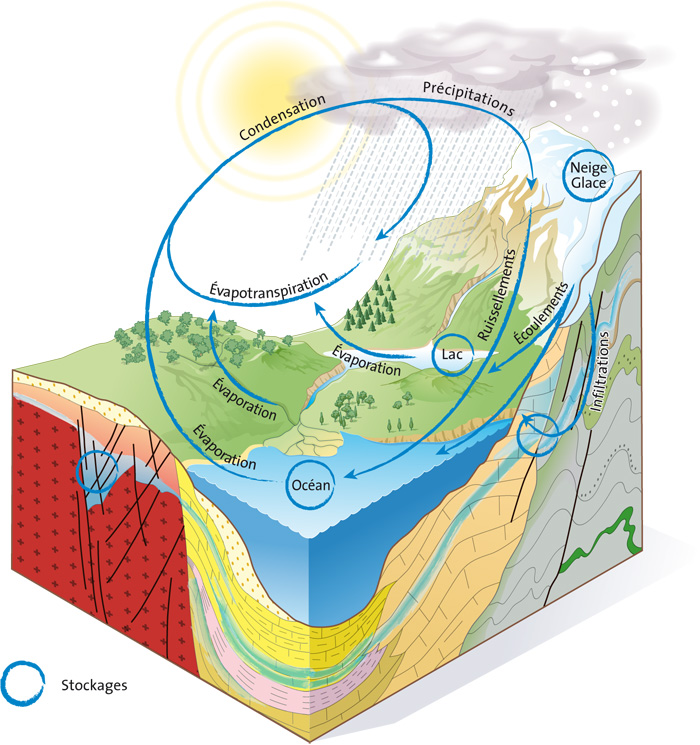

Le Cycle de l’eau

Alors qu’une partie des précipitations s’évacue par ruissellement, le proche sous-sol s’humidifie progressivement. Une partie de ces eaux, plus de 60% en France, est ensuite redistribuée vers l’atmosphère via l’évaporation au niveau des sols et la transpiration des plantes. Le reste s’infiltre plus profondément dans le sous-sol, contribuant à l’alimentation des réservoirs d’eau souterraine et à la « recharge des nappes ».

- Cycle de l eau

20% des précipitations alimentent l’eau souterraine

Ce sont essentiellement les précipitations qui alimentent les eaux souterraines, même si une partie seulement d’entre elles est disponible pour la recharge des nappes.

Quelques ordres de grandeurs de durée des phases du cycle de l’eau :

- quelques jours entre l’océan et la pluie, quelques heures à

- quelques mois entre la pluie et les nappes (recharge),

- plusieurs années et parfois des millénaires entre les nappes et les sources (écoulement

- souterrain).

Comment l’eau circule-t-elle ?

L’eau de pluie s’écoule par les pores et les fissures des roches ; on parle alors de roches

réservoirs ou d’aquifères.

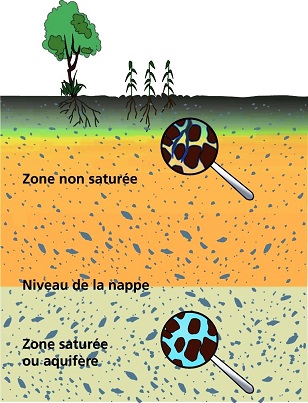

Les aquifères sont composés de deux parties :

- Une « zone non saturée » : l’eau ne remplit pas l’intégralité des pores et se trouve en mouvement permanent, vers la surface (la capillarité fait remonter l’eau vers la terre végétale comme un buvard) et vers les profondeurs (pesanteur). Dans la zone non saturée, l’eau n’est présente que sous forme d’humidité.

- Une « zone saturée » qui renferme la nappe. Dans la zone saturée, l’eau occupe la totalité des vides disponibles (fissures, pores des sédiments ou des roches) et s’écoule dans le sous-sol. L’eau souterraine s’écoule vers les exutoires que constituent les sources et les cours d’eau.

- zone saturée et zone non saturée

2. L’eau souterraine contenue dans les roches

Après infiltration de la pluie sous nos pieds, elle circule dans les pores et les fissures des roches, à une vitesse variable : on parle alors d’aquifère (ou de nappe phréatique). Les nappes souterraines ne ressemblent pas à des lacs souterrains.

Un aquifère est à la fois un réservoir capable d’emmagasiner des volumes plus ou moins importants d’eau provenant des pluies infiltrées, et un conducteur permettant les écoulements souterrains et la vidange progressive du réservoir vers des exutoires naturels (les rivières ou la mer).

La diversité des roches réservoirs, ou aquifères, combinée à celle des climats et du relief, entraîne une grande variété de nappes d’eau souterraine, à la fois en taille, en profondeur et en comportement.

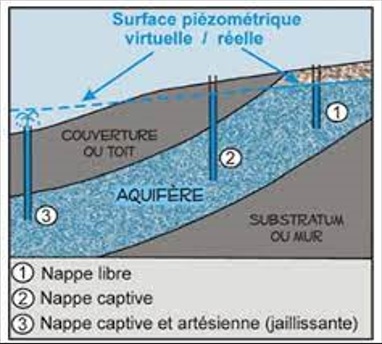

Lorsque plusieurs réservoirs s’empilent, on distingue :

- Les nappes libres communiquent avec la surface et sont généralement peu profondes ; l’eau percole jusqu’à la nappe dont le niveau monte ou baisse en fonction des précipitations. Elle se renouvelle rapidement. Les nappes phréatiques appartiennent à cette catégorie.

- Les nappes captives sont comprises entre deux couches géologiques imperméables qui confinent l’eau sous pression. Celle-ci peut jaillir dans des forages dits artésiens. Les nappes captives sont souvent profondes de quelques centaines de mètres voire plus. Elles se renouvellent plus lentement. Leur alimentation provient pour partie de la zone affleurante de l’aquifère.

- libre captif

3. Une grande variété de réservoirs d’eau souterraine

Les aquifères présentent des particularités liées à la nature géologique et à la géométrie des formations rocheuses qui les constituent, mais aussi à leur caractère libre ou captif et aux autres milieux aquatiques avec lesquels ils échangent.

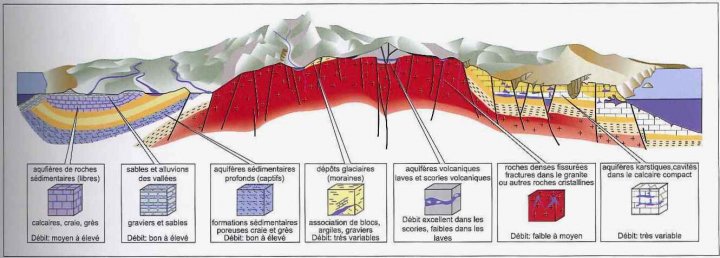

- Principaux types d’aquiferes

Trois grandes familles d’aquifères

- Les aquifères de roches sédimentaires : composés de roches sédimentaires (calcaire, sable, grès, craie), ils caractérisent les dépôts en couches (comme dans les grands bassins parisien et aquitain), dépôts qui peuvent avoir été morcelés voire déformés dans les chaînes de montagne (Alpes, Pyrénées…).

- Les aquifères alluviaux : ils sont constitués de matériaux déposés par les cours d’eau dans leurs vallées (sables et graviers, intercalés dans des limons fins). Ces nappes en relation avec les eaux de surface servent souvent de relais aux grandes nappes libres qui s’écoulent vers les points bas que sont les vallées.

- Les aquifères de roches métamorphiques, cristallines (schistes, granite, gneiss,…) et volcaniques (laves, cendres) : ils stockent l’eau dans les fissures et les sables issus de l’altération du granit (arènes).

Trois types d’aquifères

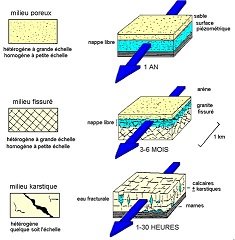

Leurs propriétés hydrodynamiques, la porosité (pourcentage de vides dans la roche) et la perméabilité (capacité à laisser circuler l’eau), les répartissent en trois types :

- Poreux : l’eau s’accumule et s’écoule dans les interstices de la roche, meuble (sable, graviers) ou consolidée (grès, craie).

- Fissuré : les roches cristallines, les laves, les calcaires non karstifiés… sont très peu poreux. L’eau est contenue et circule dans les failles ou les fissures de la roche.

- Karstique : les terrains calcaires ou crayeux sont organisés en un réseau de drainage souterrain dont une partie des vides, élargis par la dissolution, peut atteindre la taille de gouffres et de cavernes.

La vitesse d’écoulement de l’eau souterraine est liée à la nature de l’aquifère (perméabilité). Un même volume d’eau peut parcourir une même distance en quelques années en alluvions et en milieu poreux, en quelques mois en milieu fissuré et en quelques jours, voire quelques heures, en milieu karstique.

- Ecoulement et porosité

4. Quantité stockée et quantité utilisable

Le cycle de l’eau en France métropolitaine

120 milliards de m3 s’infiltrent chaque année en France métropolitaine et renouvellent les eaux souterraines avant de rejoindre les eaux superficielles en alimentant les sources et en contribuant au débit des rivières.

En France métropolitaine, le stock des eaux souterraines est important, environ 2000 milliards m3 , tandis que celui, à un instant donné, des eaux de surface « stagnantes » (lacs naturels, grands barrages et étangs) est seulement d’environ 108 milliards m3.

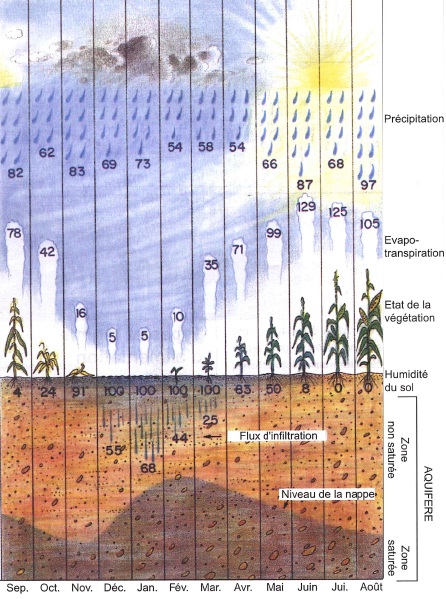

Les nappes se rechargent l’hiver

Le niveau des nappes varie au cours de l’année, entre des niveaux hauts l’hiver (quand la végétation n’absorbe pas l’eau des pluies) et des niveaux bas l’été (période classique de vidange des nappes).

Le devenir d’une pluie est très différent selon la période de l’année et l’état de la surface sur laquelle elle tombe. Traditionnellement, la période de recharge des nappes s’étend du début de l’automne (septembre - octobre) au début du printemps (mars - avril), semestre durant lequel la végétation est en sommeil (avec une évapotranspiration faible) et les précipitations sont en principe plus abondantes. Si l’hiver est sec, la recharge des nappes est très faible.

À partir du printemps et durant l’été, la hausse des températures, la reprise de la végétation, et donc l’augmentation de l’évapotranspiration, limitent l’infiltration des pluies vers les nappes. Entre mai et octobre, sauf événements pluviométriques exceptionnels, la vidange des nappes se poursuit habituellement et les niveaux continuent de baisser jusqu’à l’automne.

Quelle quantité utilisable ?

En été, la pluviométrie est peu abondante et ce sont les nappes libres qui alimentent les cours d’eau et les zones humides.

On ne peut donc pas prélever toute l’eau qu’elles contiennent, ni même toute l’eau qui s’infiltre chaque année.

Les nappes captives sont, elles, très réactives à l’augmentation des prélèvements. Bien que leur stock soit très important, seule une petite partie peut donc en être utilisée sous peine de perturber leur équilibre.

- Mécanisme recharge nappe

Le suivi des nappes

Leur recharge très variable implique un suivi de l’évolution de leur niveau.

Au fil des décennies, les chercheurs ont développé une connaissance intime du sous-sol français. Aujourd’hui, le pays dispose d’un ensemble d’instruments de mesures qui lui donne une vision très étoffée de l’état quantitatif et chimique des eaux souterraines. Le BRGM est en charge de la coordination et de la mise en valeur de ces énormes masses de données.

Connaître pour gérer : l’apport des géosciences

Le caractère « caché » des eaux souterraines et la grande inertie d’une partie de ces réservoirs due à la lenteur des écoulements sont les deux plus grands atouts de cette ressource, garantissant l’accès à une eau de qualité préservée des pollutions de surface. Mais ces avantages ont un revers, la caractérisation des gisements, la compréhension de leur dynamique et leur exploitation sont rendus plus complexes que pour les eaux de surface.

L’apport des géosciences s’avère indispensable dans l’acquisition, l’harmonisation et l’actualisation des données sur les formations géologiques aquifères et les enveloppes protectrices des eaux souterraines. Expert des ressources du sous-sol, le BRGM contribue ainsi à l’évaluation précise des ressources en eau souterraine et au développement d’outils de gestion pour les différents acteurs de l’eau français, comme les agences de l’eau.

Des réseaux publics de suivi des nappes sont déployés sur tout le territoire (www.eaufrance.fr). Pour certains suivis, désignés comme suivi de référence, des niveaux seuils sont définis et intégrés aux arrêtés cadre sécheresse (ACS). Sur cette base, des arrêtés préfectoraux peuvent restreindre les usages de l’eau en nappe afin de protéger les ressources.

- BRGM - suivi piézométrique

5. Diverses qualités naturelles de l’eau

Pourquoi ?

Chaque eau est unique et sa nature dépend de la composition chimique des roches qu’elle traverse et des mélanges qui peuvent se produire.

Il n’existe donc pas une mais des qualités de l’eau.

Les eaux souterraines sont plus ou moins minéralisées en fonction :

- de la nature des roches traversées ;

- du temps de contact de l’eau avec les minéraux des roches, donc de la vitesse de percolation et d’écoulement de l’eau ;

- du temps de renouvellement de l’eau de la nappe par l’eau d’infiltration.

Par exemple :

- dans les terrains granitiques, les eaux sont douces (peu minéralisées) ;

- dans les réservoirs calcaires, les eaux sont dures (moyennement à fortement minéralisées en sels de calcium et magnésium) ;

- en bord de mer, l’eau des nappes peut être saumâtre.

L’eau de pluie qui s’infiltre est légèrement acide, à cause du gaz carbonique dissous qu’elle contient, provenant de l’atmosphère, mais aussi et essentiellement du sol, en raison de la respiration des racines et des micro-organismes.

L’infiltration est plus ou moins rapide - de quelques jours à plusieurs dizaines d’années - selon la nature du sous-sol ; au cours de ce transfert, l’eau acide dissout les roches et se charge de leurs éléments chimiques les plus solubles.

Les éléments majeurs tels que le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium donnent à l’eau ses qualités gustatives.

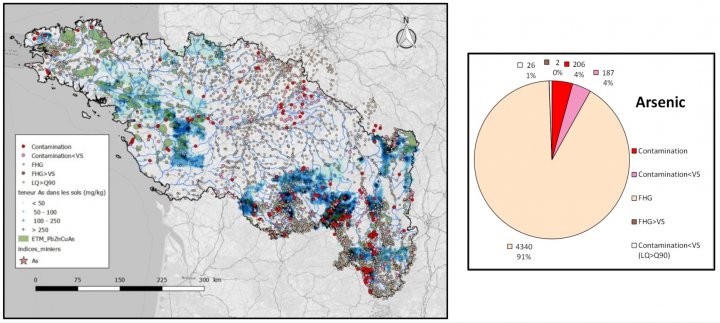

D’autres éléments chimiques présents en faible quantité sont bons pour la santé, à doses

modérées (fluor, iode…), mais en excès ils peuvent devenir nocifs. Certains sont indésirables, voire toxiques (arsenic…).

- carte1

L’eau nécessite souvent un traitement pour être adaptée à ses différents usages

Les exigences de qualité diffèrent selon que l’eau est destinée à la production d’eau potable, à un usage industriel ou agricole… Même non polluée, elle n’est pas toujours directement utilisable et doit subir un traitement approprié.

Les eaux minérales naturelles se distinguent des autres eaux destinées à la consommation humaine.

D’origine souterraine, elles doivent être naturellement pures sur le plan bactériologique, présentent une stabilité des éléments physicochimiques essentiels et respectent des conditions spécifiques d’exploitation (composition, stabilité) selon l’utilisation qui en est faite (embouteillage, thermalisme).

Une eau minérale est unique, sa composition dépend du gîte aquifère et du parcours qu’elle y effectue.

Les caractéristiques d’une eau minérale conditionnée sont sur l’étiquette ou l’emballage. Il y a treize catégories règlementaires d’eaux minérales naturelles dont il peut être fait mention sur les emballages ou les étiquettes : « très faiblement minéralisée », « oligo-minérale », ou « faiblement minéralisée », « riche en sels minéraux », « bicarbonatée », « sulfatée », « chlorurée », « calcique », « magnésienne », « fluorée », « ferrugineuse », « acidulée », « sodique », « pauvre en sodium ».

6. Comment l’eau souterraine est-elle captée ?

Toujours et partout, les hommes ont su tirer du sous-sol l’eau nécessaire à leurs différents

besoins, selon différentes techniques.

Captage de source

C’est l’un des modes les plus anciens. L’eau est captée où elle sort naturellement du sol et amenée jusqu’à son lieu d’utilisation par une conduite ou un aqueduc, parfois très longs (ancien aqueduc romain de Cahors : 33km, aqueduc des sources de Budos : 41km, qui alimente toujours l’agglomération bordelaise).

Galerie drainante

C’est un conduit fermé (canal de drainage ou galerie) de faible pente aménagé dans un aquifère pour collecter par gravité (écoulement naturel) les eaux souterraines.

Peu utilisé en France, ce mode de captage né en Iran s’est répandu dans les régions semi-arides (Afghanistan, Algérie, Maroc…) et jusqu’en Espagne. Les galeries, de la taille d’un homme, peuvent y atteindre plusieurs kilomètres. Dans les zones de moyenne montagne française, on rencontre des captages similaires par drains enterrés à faible profondeur,

mais de petit diamètre (10 ou 20 cm), qui collectent l’eau d’une zone diffuse d’émergence.

Puits « classique »

Connue dès l’antiquité, cette technique de captage s’est améliorée au fil des siècles (puits maçonnés, puits avec buses préfabriquées…).

Dans des nappes étendues, elle permet de choisir l’emplacement du captage, souvent au plus près du lieu d’utilisation.

La profondeur dépasse rarement la dizaine de mètres.

- Puits

Forage

Très vieille technique née en Chine avec des tiges de bambou assemblées, elle s’est améliorée au fil du temps. Apparues au 19e siècle, des techniques modernes continuent de se perfectionner.

Un trou est creusé dans le sol et les déblais évacués au fur et à mesure. Si nécessaire le terrain est maintenu pour éviter les éboulements, puis les tubes définitifs et les crépines perforées sont mis en place. Parfois le tubage définitif accompagne l’avancement de la

foration.

On peut capter par forage des nappes très profondes (jusqu’à plusieurs milliers de mètres) ou de faible profondeur.

- Forage (avec son compteur)

Puits à drains rayonnants

Pour obtenir de très gros débits, on augmente le diamètre « virtuel » du puits en forant horizontalement des drains.

Plus coûteux qu’un forage ordinaire, ce mode est réservé à des contextes et usages spécifiques.

- Puits à drains rayonnants

Protection des captages

Contrairement aux eaux superficielles où elle est directe et rapide, la pollution des eaux

souterraines est plus ou moins atténuée et retardée en raison de son infiltration à travers le

sol. La contamination est longue à disparaître en raison de la lenteur de circulation de l’eau.

Pour limiter les traitements nécessaires à la production d’eau potable, la loi impose des

mesures de protection. Elles restreignent ou interdisent certaines activités tout en conciliant

la vie des habitants et la qualité de l’eau sous leurs pieds.

L’aire d’alimentation du captage (AAC) et les zones de protection

Les périmètres de protection sont insuffisants vis-à-vis des pollutions diffuses (activités agricoles, voies de communication, zones d’activité ou d’habitation…) générées en petite quantité mais dont la somme produit une pollution globale importante. La loi sur l’eau de 2006 a instauré les « zones de protection des aires d’alimentation des captages ».

L’aire d’alimentation d’un captage correspond à la zone sur laquelle toute goutte d’eau qui ruisselle ou s’infiltre alimente le captage.

Depuis 2009, des programmes d’action sont mis en œuvre sur les zones de protection des 500 captages français les plus menacés par les pollutions diffuses.

A l’échelle de l’aire d’alimentation de captage, la cartes de vulnérabilité permet d’identifier les secteurs les plus sensibles.

Pour en savoir plus :

- Rapport BRGM/RP-55874-FR,Guide méthodologique de délimitation des bassins d’alimentation de captages et cartographie de leur vulnérabilité vis-à-vis des pollutions diffuses.

- Exemple d’étude réalisée

Les périmètres de protection des captages

Ils sont établis autour des sites de captages d’eau destinée à la consommation humaine, avec l’objectif de réduire les risques de pollutions de la ressource. Ils sont obligatoires par la loi sur l’eau du 03 janvier 1992.

Il y a trois périmètres de protection :

- Le périmètre de protection immédiate (PPI) clôturé évite la détérioration des ouvrages et le déversement de substances polluantes à proximité du captage. Toutes les activités y sont interdites, sauf celles d’exploitation et d’entretien du captage.

- Le périmètre de protection rapprochée (PPR) délimite un secteur (quelques hectares) où toutes les activités (constructions, épandages…) potentiellement polluantes sont interdites ou soumises à des prescriptions particulières.

- Un périmètre de protection éloignée (PPE) est délimité si certaines activités risquent d’y générer des pollutions importantes et doivent être soumises à des prescriptions particulières.